Индустриальный север. Усть-Кут.

Часть 1. Большая река Лена

Часть 1. Большая река Лена

Большая река Лена

В начале XVII века русские первопроходцы осваивали Сибирь, передвигаясь преимущественно с помощью рек, притоки которых близко подходили друг к другу. На берегах этих рек строились пристани и ставились остроги, в будущем превратившиеся в города.

Путь на Лену был открыт отрядом казаков под командованием Пантелея Пянды. Они шли по Нижней Тунгуске через Чечуйский волок. Волок - это участок суши между двумя реками. Спустившись до места, где расположен нынешний Якутск, Пянда повернул обратно, и по верхнему течению Лены добрался до точки, где ныне находится Верхоленск. Основным населением средней Лены были якуты, в верхней - проживали эвенки и буряты. Считается, что название реки происходит из эвенкийского языка и слово «Елюенэ» переводится как «Большая река» или «Большая вода», русские же его адаптировали под привычное женское имя Лена.

Областная. 2012. 23 марта. (№ 30)

В 1628 году десятник Василий Ермолаевич Бугор по указанию Енисейского воеводы вышел на «большую реку», но уже другим путем - по Ангаре, Илиму, Купе и Куте. Жизнь землепроходцев в условиях севера была очень тяжелой, работа по строительству лодок и острогов требовала большого физического напряжения. По многу месяцев, и даже лет, продолжались исследования рек, зимой, с большой поклажей, часто передвигались на лыжах, ночевали в тайге. К 1631 году на Лену вышли отряды казаков Ивана Галкина и Петра Бекетова. Бекетов ушел вверх по реке, а Галкин со своими людьми построил в устье Куты острог Усть-Кутский.

С освоением Ленского волока одной из основных повинностей устькутян становится постройка дощаников и кочей для сплава провианта, пороха и людей «для Якутской службы». По Ленскому волоку через Усть-Кут прошли многие казачьи отряды и экспедиции, сделавшие важнейшие географические открытия. Федот Алексеев и Семен Дежнев впервые обогнули Чукотский полуостров, вышли к устью реки Анадырь и основали там острог. Отряды Ивана Москвитина, Василия Пояркова и Ерофея Хабарова первыми с притоков Лены вышли на притоки Амура и открыли для русских Тихий океан. Их походы завершили присоединение к России Сибири и Дальнего Востока.

Проезжали Усть-Кут первые основатели русских поселений в Америке А. А. Баранов и «российский Колумб» Г. И. Шелехов. Позднее, проводя геологические исследования Сибири, останавливались в поселении И. Д. Черский, В. А. Обручев. Прежде чем добраться до Ледовитого океана, почти все экспедиции шли по Лене до Якутска, начиная свой путь из Усть-Кута.

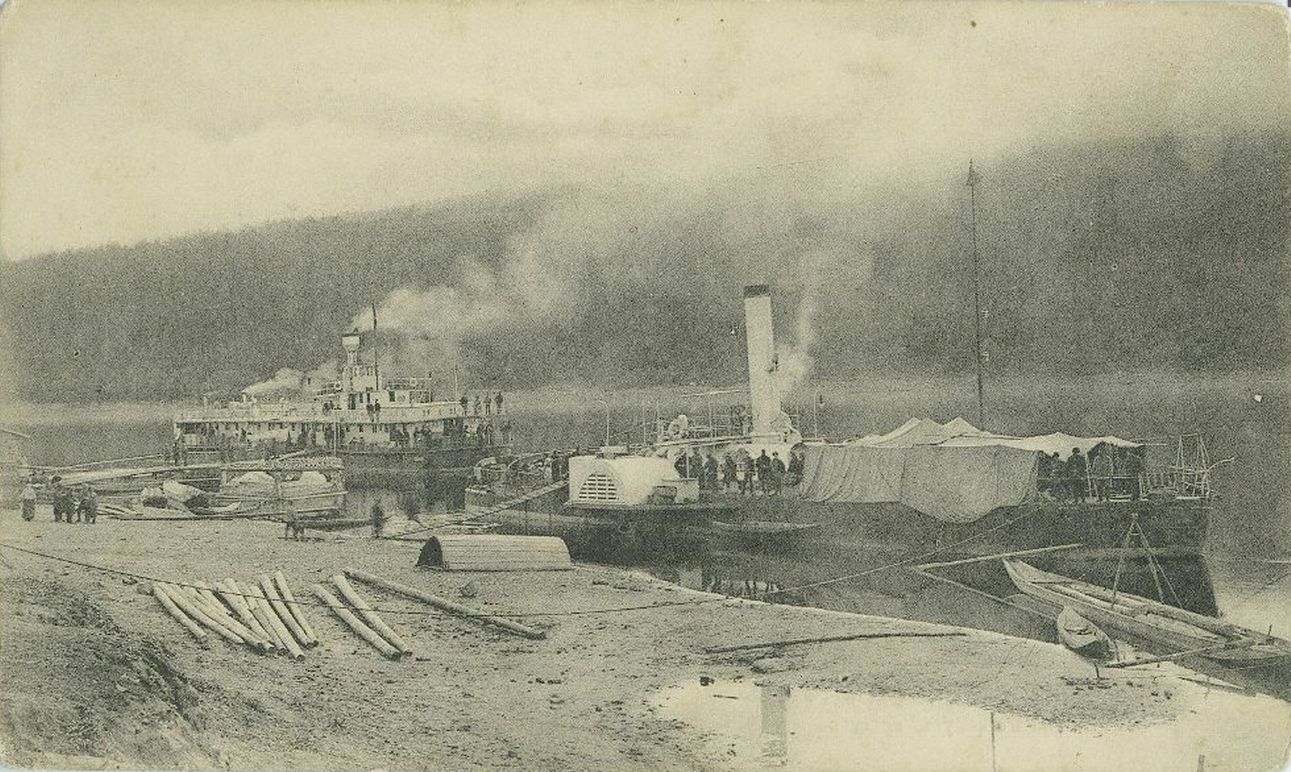

Пароходы "Смелый" и "Гораций Гинзбург" у пристани в с. Усть-Кут. 1911 год

Пристань. Село Усть-кут. Начало ХХ века

Около трех столетий просуществовала Усть-Кутская пристань там, где когда-то присмотрели для нее место казаки-первопроходцы.

Однако к двадцатым годам XX века пристанское хозяйство перестало удовлетворять товарный голод обширного северного края.

Однако к двадцатым годам XX века пристанское хозяйство перестало удовлетворять товарный голод обширного северного края.

Осенью 1927 года прибыла специальная комиссия из Наркомвода. Члены комиссии долго и придирчиво осматривали немудреное пристанское хозяйство (обветшавшие и покосившиеся грузовые склады и таборы), а потом, изрядно продрогнув на пронизывающем ветру, зашли в тесный кабинет начальника пристани Иннокентия Владимировича Ярыгина. Отогревшись, московские представители составили акт обследования и там же, в кабинете, приняли решение начать строительство новой пристани на левом берегу Лены, в местечке Осетрово, на семь километров ниже села Усть-Кут.

Существует две версии происхождения названия «Осетрово». Первая: «Когда-то очень давно купил эти земли богатый сибирский купец по фамилии Осетров, и основанная им деревня была названа в его честь: Осетрово». Вторая версия больше похожа на легенду: «Местные жители очень любили осетрину. А так как в верхнем течении Лены осетры и тогда почти не водились, то за ними снаряжались специальные рыболовецкие бригады, плавающие вплоть до Киренска. Привозили они сюда осетров в бочках с водой на специальных суденышках. Одно из таких суденышек потерпело крушение: бочки разбились и осетры ушли в воду. С той поры близлежащее селение и нарекли Осетрово».

Фрагмент карты 1900 года

В декабре 1929 года закончено строительство Осетровской пристани, а в 1930 году пристроена ряжевая незатопляемая стенка длиной 200 метров, срублены два бревенчатых склада, оборудованы подсобные хозяйственные постройки: конный двор, обогревалка наружного цеха, барак для проживания рабочих. Все погрузочно-разгрузочные работы велись вручную или тачками.

Вступление в строй новой пристани уже в навигацию первого года сполна оправдало все строительные затраты. С осетровских причалов было отправлено 10000 тонн грузов, что почти в восемь раз больше, чем со старой усть-кутской пристани. Но тогдашняя конная дорога от Заярска до Осетрово была изнурительно тяжела. В трескучие морозы и в чавкающую промозглую слякоть она выматывала возчиков, на ней, обессилев, падали лошади. Поэтому жизнь требовала и заставляла искать более прогрессивные и экономически выгодные средства доставки грузов в верховья Лены.

Вступление в строй новой пристани уже в навигацию первого года сполна оправдало все строительные затраты. С осетровских причалов было отправлено 10000 тонн грузов, что почти в восемь раз больше, чем со старой усть-кутской пристани. Но тогдашняя конная дорога от Заярска до Осетрово была изнурительно тяжела. В трескучие морозы и в чавкающую промозглую слякоть она выматывала возчиков, на ней, обессилев, падали лошади. Поэтому жизнь требовала и заставляла искать более прогрессивные и экономически выгодные средства доставки грузов в верховья Лены.

Осенью 1936 года по участку Ангаро-Ленского автомобильного тракта, от Заярска до Усть-Кута, прошли первые груженные промышленными товарами автомашины. Тракт, вступивший в постоянную эксплуатацию, стал стимулятором для ускоренного развития молодой пристани и ее становления как транспортного предприятия.

К концу 40-х годов пристанское хозяйство впервые пополнилось грузовой автомашиной ЗИС-50, шофером которой стал Василий Семенович Тюменцев. В то же время в поселок был доставлен новый 75-сильный локомотив. На причалах ежегодно вводилось по одному ленточному транспортеру, но это были лишь робкие шаги к техническому оснащению. По-прежнему львиная доля всех грузов перерабатывалась вручную, а поэтому эффективность погрузочно-разгрузочного процесса зависела только от физической силы и сноровки грузчиков докерских бригад.

К концу 40-х годов пристанское хозяйство впервые пополнилось грузовой автомашиной ЗИС-50, шофером которой стал Василий Семенович Тюменцев. В то же время в поселок был доставлен новый 75-сильный локомотив. На причалах ежегодно вводилось по одному ленточному транспортеру, но это были лишь робкие шаги к техническому оснащению. По-прежнему львиная доля всех грузов перерабатывалась вручную, а поэтому эффективность погрузочно-разгрузочного процесса зависела только от физической силы и сноровки грузчиков докерских бригад.

Ленский коммунист. 1967. 4 нояб. (№ 129)

Строительство первой очереди Осетровского речного порта началось в 1950 году, вскоре на рейд прибыл первый паровой плавкран «Ижорец» под командой умелого и знающего механика П. В. Ясинского. Одновременно с плавкраном пришли буксирные катера БТ-153, 154, 155 и 156, которые были крайне необходимы для рейдовых работ пристанской акватории. Ведь к тому времени в бассейне уже появились первые мощные пароходы «Урал» и «Байкал». И в скором времени ожидались десятки других. Котельные установки пароходов работали на каменном угле, что позволяло им брать на буксир такие огромные караваны груженых барж, которых еще никогда не видывали жители Верхоленья.

В 1951 году на станцию Лена прибыл первый поезд, железная дорога связала Лену с Великой Трансибирской магистралью и открыла возможность перевозки грузов и пассажиров. В середине навигации, по разнарядке Главвостока, в адрес пристани пришли сразу четыре автомашины ЗИС-150, один самосвал и трактор С-80. Теперь технологический процесс переработки грузов входил в четко разграниченный цикл: на железнодорожной площадке прибывшие вагоны оперативно разгружались, в ускоренном темпе и непосредственно на машины, потом грузы доставлялись на причалы пристани и оттуда непрерывным потоком транспортировались в баржевые трюмы или на палубы судов. К середине пятидесятых годов пристанский коллектив одновременно с перевалкой усиленно занимался строительством порта, оснащаясь технически и наращивая складские площади своего хозяйства.

В 1951 году на станцию Лена прибыл первый поезд, железная дорога связала Лену с Великой Трансибирской магистралью и открыла возможность перевозки грузов и пассажиров. В середине навигации, по разнарядке Главвостока, в адрес пристани пришли сразу четыре автомашины ЗИС-150, один самосвал и трактор С-80. Теперь технологический процесс переработки грузов входил в четко разграниченный цикл: на железнодорожной площадке прибывшие вагоны оперативно разгружались, в ускоренном темпе и непосредственно на машины, потом грузы доставлялись на причалы пристани и оттуда непрерывным потоком транспортировались в баржевые трюмы или на палубы судов. К середине пятидесятых годов пристанский коллектив одновременно с перевалкой усиленно занимался строительством порта, оснащаясь технически и наращивая складские площади своего хозяйства.

4 августа 1958 года пристань в Осетрово переименована в речной порт «Осетрово». На том месте, где в прошлом размещалось небогатое пристанское хозяйство, развернулась такая грандиозная панорама, которой еще никогда не доводилось видеть оседлым жителям приленских сел и деревень. Упираясь в ленские воды, почти на километр тянулась причальная стенка, выложенная из крепких лиственничных брусьев, по широкому пирсу пролегали стальные нити рельсов, а по ним свободно двигались долговязые портальные краны, устремляясь в небо десятком ажурных стрел. Вместительные складские корпуса, как по линейке, выстроились в ровные внушительные ряды, и в любое время суток открывались их широкие ворота навстречу прибывшим на территорию порта составам.

Накануне навигации все склады, несмотря на свою приличную вместимость, были забиты до отказа. Грузы, размещенные в них, огромными штабелями уходили ввысь под самую кровлю, а проходы между штабелями были так узки, что с трудом протискивался человек. Грузы лежали на причалах и площадках, громоздились в пролетах между складами и прямо у железнодорожного полотна. И, разумеется, в этом не было ничего сверхъестественного, ибо молодой порт уже мог отгружать все, начиная от швейной иголки и до шагающих экскаваторов, мощных энергопоездов и трансформаторов весом до сотни тонн.

География клиентуры осетровских портовиков стала охватывать весь якутский край, районы Чукотки и север Иркутского Приленья. С причалов порта отправлялись детали драг для добытчиков золота в Бодайбо и на Вилюй, оборудование для обогатительных фабрик алмазников Мирного и слюдянников Мамы, горюче-смазочные материалы, товары народного потребления и продовольствие в Якутск, шахтерам Сангар и Алдана, оленеводам и рыбакам в полярные поселки и стойбища.

География клиентуры осетровских портовиков стала охватывать весь якутский край, районы Чукотки и север Иркутского Приленья. С причалов порта отправлялись детали драг для добытчиков золота в Бодайбо и на Вилюй, оборудование для обогатительных фабрик алмазников Мирного и слюдянников Мамы, горюче-смазочные материалы, товары народного потребления и продовольствие в Якутск, шахтерам Сангар и Алдана, оленеводам и рыбакам в полярные поселки и стойбища.

Ленский коммунист. 1966. 1 мая (№ 55)

Ленский коммунист. 1966. 21 июня (№ 74)

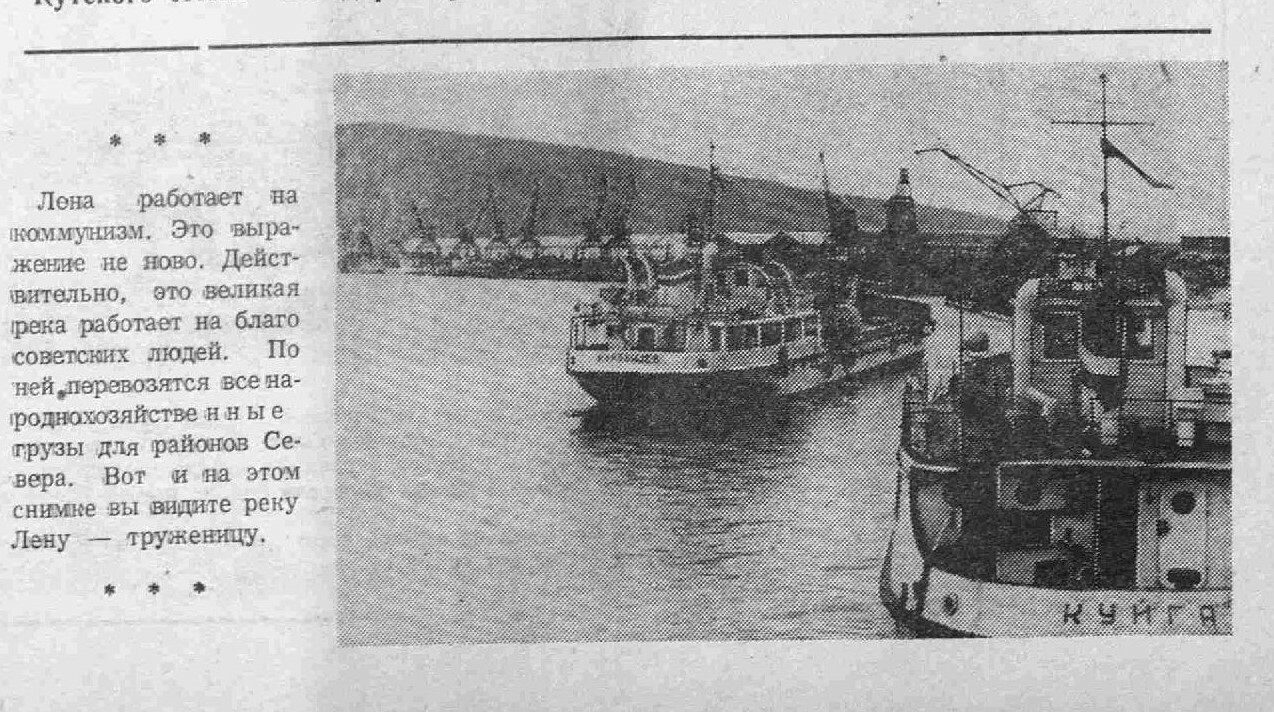

Ленский коммунист. 1967. 11 мая (№56)

Ленский коммунист. 1967. 19 июля (№ 86)

Ленский коммунист. 1967. 5 сент. (№ 102)

Объемы переработки грузов стремительно росли из года в год. Когда-то были десятки, потом сотни тысяч и вот уже приблизились к миллиону тонн за навигационную компанию.

В 1968 году закончено строительство второй очереди порта. В этом же году, совместно с Центральным проектно-конструкторским бюро Министерства речного флота, порт провел предварительные испытания с пакетизацией мешковых и ящичных грузов в специальные строп-ленты с последующей перегрузкой их кранами, автопогрузчиками и электрокарами при помощи новых грузозахватных приспособлений. И этот эксперимент прошел успешно. Тогда были внесены предложения по укрупнению грузовых мест до трех таких строительных материалов, как сухая гипсовая штукатурка, огнеупорный кирпич, шифер и отопительные радиаторы, а также по замене деревянной тары на картонную при перевозке консервов в металлических банках, что сокращало общие расходы на сотни тысяч рублей.

В 1968 году закончено строительство второй очереди порта. В этом же году, совместно с Центральным проектно-конструкторским бюро Министерства речного флота, порт провел предварительные испытания с пакетизацией мешковых и ящичных грузов в специальные строп-ленты с последующей перегрузкой их кранами, автопогрузчиками и электрокарами при помощи новых грузозахватных приспособлений. И этот эксперимент прошел успешно. Тогда были внесены предложения по укрупнению грузовых мест до трех таких строительных материалов, как сухая гипсовая штукатурка, огнеупорный кирпич, шифер и отопительные радиаторы, а также по замене деревянной тары на картонную при перевозке консервов в металлических банках, что сокращало общие расходы на сотни тысяч рублей.

Ленский коммунист. 1968. 23 авг. (№ 99)

Ленский коммунист. 1968. 8 февр. (№ 17)

11 февраля 1971 года за успешное выполнение пятилетнего плана по переработке грузов для северо-восточных районов страны и широкое внедрение передовой технологии погрузо-разгрузочных работ Осетровский речной порт награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Ленский коммунист. 1971. 18 февр. (N 21)

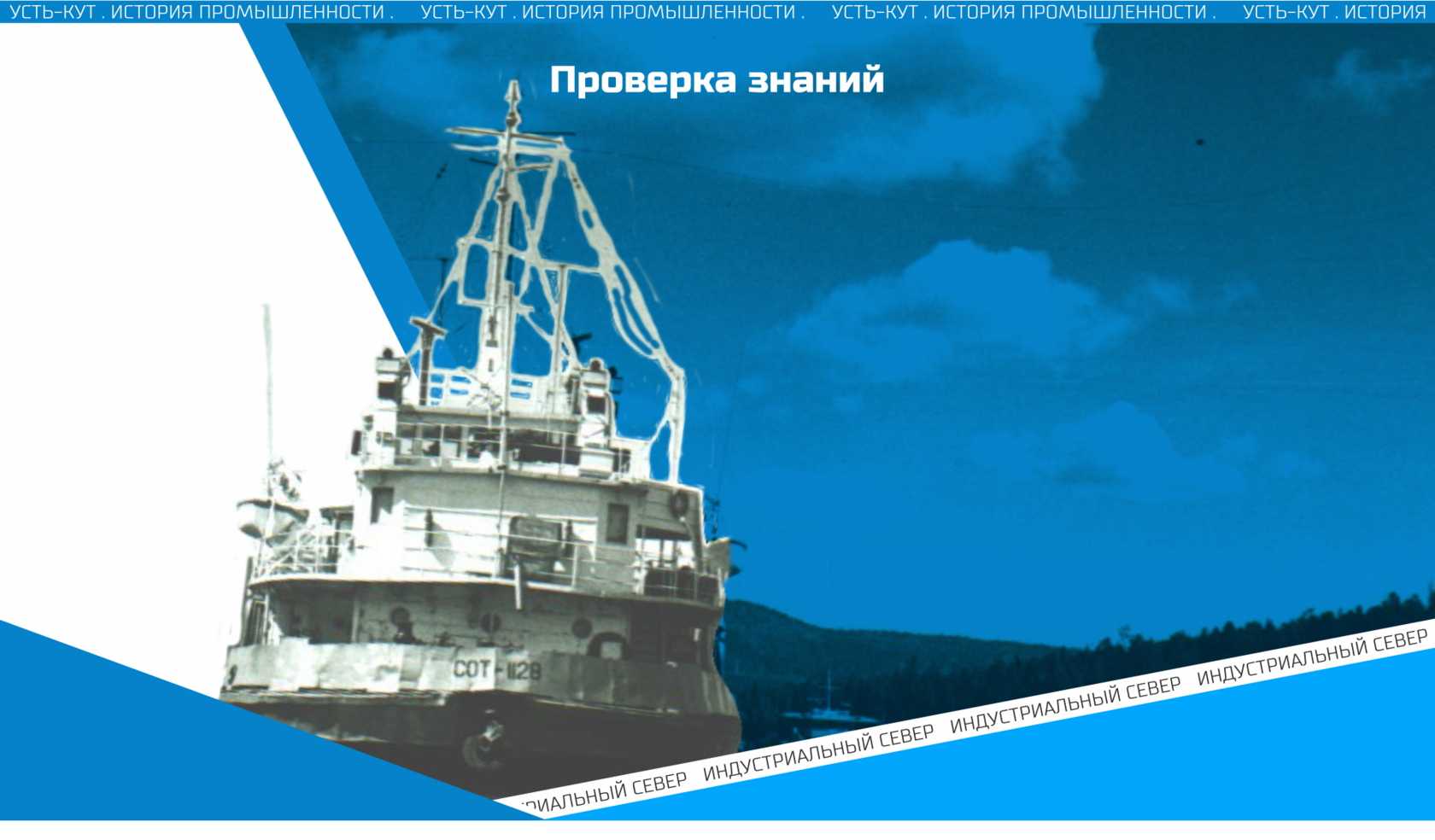

В 1976 году закончено строительство третьей очереди порта. Порт рос и развивался в ускоренном темпе. К концу 80-х в его производственной структуре сформировались пять грузовых районов, коллективы которых специализировались на определенных операциях погрузочно-разгрузочных работ. На Центральном грузовом районе занимались переработкой тарно-штучного, технического и насыпного грузов. На Западном – обрабатывался технический груз и тяжеловесы массой до 10 тонн, а также лесоматериалы и металлолом. На Восточном специализировались на погрузке техники, промышленных товаров и продовольствия. На Северном, который полностью вступил в строй в 1986 году, занимались отгрузкой среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров. Ленский грузовой район работал на добыче гравия и обеспечивал местные перевозки.

Все грузовые районы имели высокопроизводительную оснастку, которая во много раз сократила долю тяжелого ручного труда, переложив тяжесть трудоемких процессов на мощные плечи портовой техники. На портовых пирсах размещались 130 могучих кранов грузоподъемностью от 6 до 160 тонн. Функционирование грузовых районов обеспечивали портовый флот, автотранспортный цех, центральные ремонтные мастерские, отдел судового хозяйства, энергоцех, узел связи и радионавигации, информационно-вычислительный центр.

Осетровский порт был крупнейшим речным портом Советского Союза, крупнейшей перевалочной базой страны.

Осетровский порт был крупнейшим речным портом Советского Союза, крупнейшей перевалочной базой страны.

Использованы материалы электронной библиотеки «Хроники Приангарья»

Список источников

Пристань; Ворота на Север; Корабелы / А. В. Прибытков. - Усть-Кут: Рекламно-издательский отдел газеты "Ленские вести", 1999. - 187 с.

Земля моя усть-кутская: историческая литература. - Иркутск: Артиздат, 2011. - 139 с. : фото.цв. ; 26 см. - 1000 экз.

Усть-Кут: справочник / сост. Н. К. Марков. - 2-е изд., Доп. и испр. - Усть-Кут: [б. и.], 1994. - 64 с.

Усть-Кут - город на Ленских просторах: исторический очерк: издание посвящено 375-летию Усть-Кута. - 2-е изд., Перераб. и доп. - Иркутск: Артиздат, 2006. - 112 с. : фото.цв.

Учитель, перед именем твоим… - Иркутск: Облмашинформ, 2009. - 223 с. : фото; 21 см. - 500 экз.

Пристань; Ворота на Север; Корабелы / А. В. Прибытков. - Усть-Кут: Рекламно-издательский отдел газеты "Ленские вести", 1999. - 187 с.

Земля моя усть-кутская: историческая литература. - Иркутск: Артиздат, 2011. - 139 с. : фото.цв. ; 26 см. - 1000 экз.

Усть-Кут: справочник / сост. Н. К. Марков. - 2-е изд., Доп. и испр. - Усть-Кут: [б. и.], 1994. - 64 с.

Усть-Кут - город на Ленских просторах: исторический очерк: издание посвящено 375-летию Усть-Кута. - 2-е изд., Перераб. и доп. - Иркутск: Артиздат, 2006. - 112 с. : фото.цв.

Учитель, перед именем твоим… - Иркутск: Облмашинформ, 2009. - 223 с. : фото; 21 см. - 500 экз.

Рекомендованная литература

Усть-Кутская пристань - пункт по снабжению первопроходцев и научных экспедиций.

Строительство судоверфи.

Деревянное баржестроение.

Осетровская судоверфь.

Стальное судостроение.

Теплоход «Россия».

Танкеры типа «Ленанефть».

Строительство судоверфи.

Деревянное баржестроение.

Осетровская судоверфь.

Стальное судостроение.

Теплоход «Россия».

Танкеры типа «Ленанефть».

Добыча соли.

Частная солеварня Е. П. Хабарова.

«Усолье. Озеро, соль варят».

История Усть-Кутского

сользавода.

Частная солеварня Е. П. Хабарова.

«Усолье. Озеро, соль варят».

История Усть-Кутского

сользавода.

Разведка кембрийской нефти.

Марково.

Первое нефтегазовое месторождение

в Восточной Сибири.

Предотвращение экологической катастрофы.

Ленская нефтегазоразведочная экспедиция.

Марково.

Первое нефтегазовое месторождение

в Восточной Сибири.

Предотвращение экологической катастрофы.

Ленская нефтегазоразведочная экспедиция.

Водные пути. Гужевые перевозки.

Железная дорога.

Отряды строителей-посланцев.

Западный участок БАМа.

Создание строительных трестов.

Железнодорожный мост через Лену.

Благоустройство города.

Железная дорога.

Отряды строителей-посланцев.

Западный участок БАМа.

Создание строительных трестов.

Железнодорожный мост через Лену.

Благоустройство города.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека»

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 42

+7 (3956) 55 76 77